아침에 보이던 무지개 쫓아가니 또다시 멀어지네

다산(茶山) 정약용(丁若鏞) 선생의 시 「율정별(栗亭別, 율정의 이별)」에 붙여

너는 내게 너무 깊이 들어왔다

- 곽효환

어깨에 기대어 재잘대던,

가슴속으로 끝없이 파고들 것만 같던

너를 보내고

홀로 텅 빈 옛 절터에 왔다

날이 흐리고 바람 불어

더 춥고 더 황량하다

경기도의 끝, 강원도의 어귀,

충청도의 언저리를 적시고 흐르는

남한강 줄기 따라 드문드문 자리 잡은

사지(寺址)의 옛 기억은 창망하다

숨 쉴 때마다 네 숨결이,

걸을 때마다 네 그림자가 드리운다

너를 보내고

폐사지 이끼 낀 돌계단에 주저앉아

더 이상 아무것도 아닌 내가 운다

아무것도 할 수 없는 내가

소리 내어 운다

떨쳐낼 수 없는 무엇을

애써 삼키며 흐느낀다

아무래도 너는 내게 너무 깊이 들어왔다

늙은 느티나무 한 그루 홀로 지키는 빈 절터

당간지주에 바람도 머물지 못하고 떠돈다

(곽효환, 『슬픔의 뼈대』/문학과지성사, 2014)

상실이란 늘 가슴이 아리게 하지요. 상실, 그 중에서도 사람과의 헤어짐은 더욱 가슴이 아립니다. 위 시의 제목처럼 내 안으로 너무나 깊숙이 들어왔던 이와의 헤어짐은 더더욱 그러하겠지요. 그러나 도리가 없습니다. 변경하거나 되돌릴 수 없으니까 상실이니까요.

저는 상처를 입어 마음이 텅 빌 때면 황량한 곳을 찾곤 합니다. 내 마음보다 더 황량한 풍경을 보면 마음이 조금은 위로가 되는 느낌입니다. 저는 주로 갯벌이 넓은 한적한 바닷가나 폐염전을 찾는데, 시인은 옛 절터, 폐사지를 찾았나봅니다. 숨 쉴 때마다 그의 숨결이, 걸을 때마다 그의 그림자가 드리웁니다. 그러나 내가 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 늙은 느티나무 한 그루 홀로 서 있는 텅 빈 절터에 내 마음 닮은 바람은 머물지 못하고 여기저기를 떠돕니다.

이번 한시산책은 다산(茶山) 정약용(丁若鏞, 1762년(영조 38)∼1836년(헌종 2)) 선생의 시 「율정별(栗亭別, 율정의 이별)」을 중심으로 살펴보려고 합니다. 다산 선생은 유난히 많은 이별시를 남겼습니다. 아무래도 세 번에 걸친 유배 때문에 이별이 유독 많았기 때문이겠지요.

조선은 지배 이념인 성리학 외에 학문과 사상의 자유가 매우 제약된 사회였습니다. 특히 당쟁이 극심해지면서 송시열의 주창으로 주자의 성리학 해석을 한 자, 한 구절도 바꿀 수 없다는 사상보안법이 조선 사회를 지배했습니다. 그런 와중에 조상에 대한 제사도 부정하는 천주교가 들어왔으니 그에 대한 탄압이 어떠했겠습니까.

다산 선생의 집안은 조선의 천주교 초기 전도 과정에서 중심적인 역할을 한 가문입니다. 여기서 다산 선생 집안의 비극이 시작됩니다. 최초로 천주교를 들여온 이벽(李蘗)은 큰 형수의 동생입니다. 조선 최초의 세례자 이승훈(李承薰, 1756년(영조 32)∼1801년(순조 1))은 큰 매형입니다. 최초의 순교자 윤지충(尹持忠)은 외사촌이고요. 순조가 즉위한 1801년 신유박해 때 큰 매형 이승훈과 셋째 형 정학종이 참수당합니다. 그리고 다산 선생은 경상도 장기로, 둘째 형 정약전(丁若銓, 1758년(영조 34)∼1816년(순조 16))은 강진 신지도(당시는 신지도가 완도가 아니라 강진현에 소속되어 있었습니다.)로 유배를 갑니다.

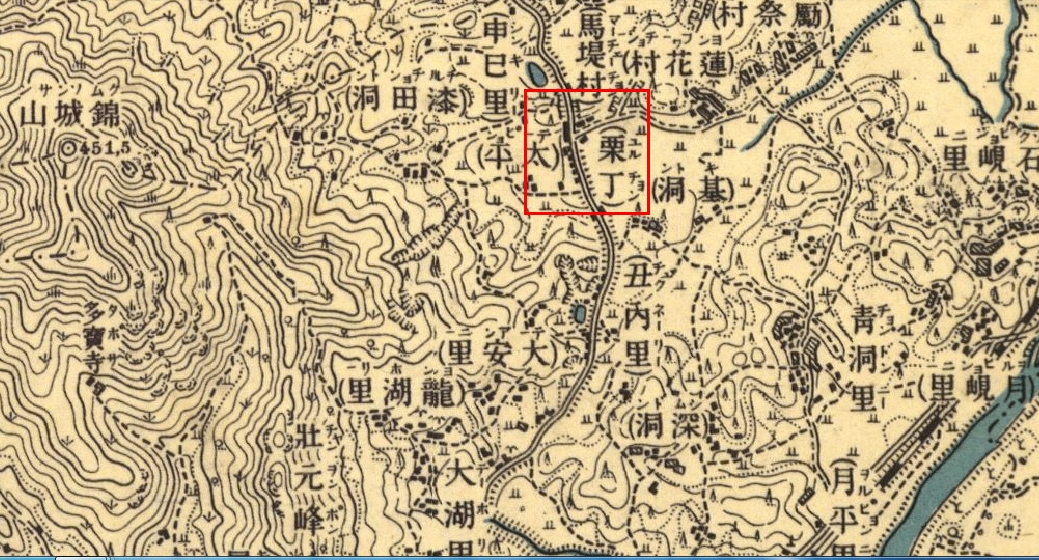

1801년 겨울 유명한 「황사영(黃嗣永) 백서(帛書)」 사건이 일어납니다. 황사영은 다산 선생의 큰형 정약현의 사위입니다. 이 사건으로 다산 선생과 둘째 형 정약전 선생은 귀양지에서 잡혀와 의금부 옥에 갇혀 혹독한 심문을 받습니다. 아무런 관련 증거가 없어 무죄석방을 해야 하는데, 반대파의 강력한 주장으로 다시 유배형을 받습니다. 이번 유배지는 다산 선생은 강진, 형 정약전 선생은 흑산도입니다. 음력 11월 9일 형제는 유배길을 함께 떠납니다. 11월 21일 형제는 나주 율정(栗亭, 밤남정)에 주막집에 머뭅니다. 비록 유배길이었지만 너무나도 사랑하고 아끼는 형제는 10여일 행복했습니다.

그러나 날이 밝으면 형제는 이별을 해야 합니다. 형은 흑산도로 동생은 강진으로요. 새벽에 일어나 이별을 앞두고 다산 선생은 다음과 같이 노래합니다.

栗亭別(율정별)

茅店曉燈靑欲滅(모점효등청욕멸)

起視明星慘將別(기시명성참장별)

脈脈嘿嘿兩無言(맥맥묵묵양무언)

強欲轉喉成嗚咽(강욕전후성오인)

黑山超超海連空(흑산초초해연공)

君胡爲乎入此中(군호위호입차중)

鯨鯢齒如山(경예치여산)

吞舟還復噀(탄주환복손)

蜈蚣之大如皁莢(오고지대여조엽)

蝮蛇之紏如藤蔓(복사지두여등만)

憶我在鬐邑(억아재기음)

日夜望康津(일야망강진)

思張六翮截靑海(사장육핵절청해)

于水中央見伊人(우수중앙견이인)

今我高遷就喬木(금아고천위교목)

如脫明珠買空櫝(여탈명주매공독)

又如癡獃兒(우여치애아)

妄欲捉虹蜺(망욕착홍예)

西陂一弓地(서파일궁지)

分明見朝隮(분명견조제)

兒來逐虹虹益遠(아래측홍홍익원)

又在西陂西復西(우재서파서부서)

율정의 이별

초가 주막 새벽 등불 꺼지려는데

일어나 샛별 보니, 슬프다 이제는 이별이네요

두 눈만 말똥말똥 두 사람 말을 잃어

애써 목청 다듬지만 울음이 터지네요

머나먼 흑산도, 하늘 바다 연했는데

그대는 어찌하여 그 속으로 드시나요?

고래 이빨이 산과도 같아

배를 삼켰다가 다시 뿜어내고요

지네는 크기가 주엽나무 꼬투리만하고

독사가 등나무 덩굴처럼 엉겼다네요

이 몸이 장기현에 있을 때에는

밤낮으로 강진 땅 바라보면서

두 날개 활짝 펴고 푸른 바다 가로질러

바다 가운데서 그 사람 보렸는데

나는 지금 큰 나무에 드높이 올랐으나

진주 없는 빈 상자만 사버린 격이요

마치도 바보 같은 아이 하나가

멍청하게 무지개를 잡으려는데

서쪽 언덕 바로 앞에

아침 무지개 분명히 보고서

아이가 쫓아가면 무지개 더욱 멀어져

다시 또 서쪽 언덕 또다시 서쪽이네요

(송재소 역, 『다산시선』, 창비 2013년)

다산 선생의 둘째 형 정약전 선생은 얼마 전 개봉한 이준익 감독이 연출한 영화 『자산어보(玆山魚譜)』의 주인공으로, 우리에게 친숙해졌습니다. 정약전 선생은 공부벌레 샌님 스타일의 다산 선생과 달리 풍채도 크고 성격도 호걸스러웠다고 합니다. 다산 선생에게 정약전 선생은 단순한 핏줄의 형이 아니라 어릴 때부터 가장 믿고 의지했던, 때로는 스승 같고 때로는 벗과 같은 그런 형입니다. 형제는 10여일 마지막 유배길을 나주 율정점(栗亭店, 밤남정)까지 말머리를 맞대고 함께 왔습니다. 그러나 마침내 함께 한 마지막 날 동이 터옵니다. 이제는 이별입니다.

다산 선생의 나이 40세, 형의 나이는 44세였습니다. 반대파가 득세하는 세상이라 살아서 다시 만날 수 있을지 기약도 없습니다. 뭐라 말할지 몰라 멀뚱멀뚱 서로 처다 봅니다. 말문을 열어보려고 하지만 울음만 나옵니다. 형이 가는 곳은 머나먼 바다 건너 흑산도입니다. 바다는 험하고 섬에는 커다란 지네와 독사가 득시글댄다고 합니다. 옛날 자신이 포항 옆 장기현에 유배 살 때 형은 이곳 강진 신지도에 있었습니다. 그때는 기러기나 갈매기 되어 날아서 바다를 건너 형을 만나고 싶었습니다. 이제 형이 있어 그리던 강진 땅으로 유배를 오게 되었는데, 형은 더 서쪽 바다 흑산도로 들어가야 합니다. 마치 쫓아가면 또 멀어지는 무지개처럼 말입니다.

客中書懷(객중서회)

北風吹我如飛雪(북풍취아여비설)

南抵康津賣飯家(남저강진매반가)

幸有殘山遮海色(행유잔산차해색)

好將叢竹作年華(호장총죽작년화)

衣緣地瘴冬還減(의연지장동환감)

酒爲愁多夜更加(주위수다야갱가)

一事纔能消客慮(일사재능소객려)

山茶已吐臘前花(산다이토납전화)

나그네 신세타령

흩날리는 눈처럼 북풍이 나를 불어

남으로 강진땅 밥 파는 집까지 밀려왔네

조각산이 바다를 가리고 있는데

총총한 대나무로 세월을 삼는구나

장기 때문에 겨울이면 옷은 되레 얇게 입고

수심이 하도 많아 밤에 술을 더 마시지

나그네의 유일한 푸접이 되는 것은

동백이 설도 전에 꽃이 핀 그거라네

(한국고전번역원, 양홍열 역)

율정에서 형과 헤어진 다음날인 1801년(순조 1) 음력 11월 23일 다산 선생은 강진에 도착했습니다. 관에서 귀양살이 할 집을 정해주려 하지만 대역죄인으로 몰린 다산 선생을 아무도 받아주려 하지 않았습니다. 이때 주막집 늙은 여주인이 거처를 내어주었습니다. 겨우 거처를 잡고 자신의 신세를 돌아봅니다. 때는 겨울이라 북풍에 휘날리는 눈송이처럼 떠밀려 낮선 강진 땅으로 밀려왔습니다. 그래도 위안이 되는 것은 설 전에 동백꽃이 피는 것이라는 대목에서는 고립감 속에서도 작은 희망이라도 찾으려 애쓰는 것만 같아 안쓰럽기도 합니다. 참고로 ‘푸접’의 사전적인 해석은 ‘남에게 너그럽고 따뜻이 대하는 성질’이랍니다. 저도 처음 알게 된 아름다운 우리말입니다. 문학을 하는 이들은 아름다운 문장을 만드는 것 이상으로 아름다운 우리말을 되살리고 풍부하게 해야 하는데, 짧은 시간에 소통해야 하는 인터넷 세상이라 지금은 참 어려운 과제입니다.

조정에서 다산 선생의 유배지를 전라도 강진으로 정한 것은 당시 강진 현감이 반대파인 이안묵(李安默, 1756~1804)이었기 때문이라는 설이 있습니다. 이안묵은 다산 선생이 강진에 유배오기 4달 전에 부임해 와 있었습니다. 다산 선생이 지은 「자찬묘지명」에 의하면 실제로 1802년(순조 2) 여름에 현감 이안묵은 하찮은 일로 다산 선생을 무고하였는데 사실이 없자 곧 중지되었다고 합니다. 다산 선생은 강진에 이르러서는 문을 닫아걸고 사람을 만나보지 않았다고 하는데, 어쩌면 관의 감시가 심하였기 때문인지도 모르겠습니다.

다행스럽게 1803년(순조 3) 음력 12월 현감 이안묵이 뇌물 사건 등에 연루되어 다음해 초 파직되면서 다산 선생의 유배생활도 숨통이 트이기 시작한 것 같습니다. 1805년(순조 5)에는 백련사(白蓮寺)에 유람을 할 수 있었습니다. 이때 백련사 주지를 맡고 있던 젊은 학승(學僧) 혜장(惠藏) 스님(1772년(영조 48)~1811년(순조 11))을 만났습니다. 혜장 스님은 다산 선생보다 10살 아래인데, 차(茶)로 유명한 초의(草衣) 선사(禪師)의 스승이기도 합니다. 이 해 다산 선생은 혜장 스님의 주선으로 강진읍내 보은산 자락에 있는 고성사 보은산방(寶恩山房)으로 거처를 옮깁니다.

惠藏至(혜장지)

矯矯賢豪志(교교현호지)

飄然時出林(표연시출림)

雪消厓徑滑(설소애경활)

沙繞野堂深(사요야당심)

滿面山中樂(만면산중락)

安身歲暮心(안심세모심)

末流多鄙薄(말류다비박)

眞率見如今(진솔견여금)

혜장이 오다

굳건하고 어질고 호탕한 사람

때로는 표연히 산을 나선다네

눈 녹아 비탈길은 미끄럽고

모래 둘러싸여 들집이 움푹하네

얼굴에는 산중의 즐거움 가득하고

세월 따라 변하는 몸 마음 안 쓴다네

말세 인심 대개가 비루하고 야박한데

지금도 이렇게 진솔한 사람 있다네

(한국고전번역원 양홍렬 역)

1803년(순조 3) 겨울에 수렴청정 중인 정순왕후(貞純王后)가 특명으로 다산 선생을 석방하려고 했지만 좌의정 서용보(徐龍輔, 1757년(영조 33)∼1824년(순조 24))가 저지하였습니다. 서용보는 다산 선생이 경기도 암행어사로 나갔을 때 경기감사였습니다. 다산 선생은 서용보의 비리를 지적해 시정하려고 했습니다. 이것이 악연이 되어 이후 서용보는 다산 선생의 앞날을 사사건건 막으며 방해했습니다. 다산 선생에 대한 석방 명령은 이후로도 계속 되지만, 그때마다 서용보는 방해를 했습니다.

틈나는 대로 다산 선생과 편지를 주고받던 정약전 선생은 동생이 석방되어 자신을 찾아올 것이라는 희망에 흑산도에서 육지에서 훨씬 가까운 지금의 우이도로 몰래 거처를 옮깁니다. 당시 우의도는 내흑산도(內黑山道)로 불렸습니다. 물론 정약전 선생을 아낀 흑산도 사람들이 찾아와 흑산도로 함께 돌아갈 것을 간곡하게 요청하였습니다. 대역죄인 유배객을 떠나지 말라고 말렸던 예는 정약전 선생의 경우가 처음이라고 합니다. 그만큼 정약전 선생이 흑산도 주민들에게 신망을 얻었다는 증거일 겁니다. 정약전 선생은 몸 약한 동생이 흑산도까지 오다가 탈이 날까 걱정이 돼서 우이도로 온 것입니다. 정약전 선생은 동생을 만나기 위해 우이도에서 기다려야 한다고 흑산도 사람들을 설득합니다. 그러나 형제는 끝내 만나지 못합니다. 이때 서로 만날 수 없었던 동생과 형은 율정에서 헤어지던 때를 회상하며 이렇게 시로 화답하며 노래합니다. 동생은 헤어지는 아픔을 노래하고, 형은 열흘 동안 함께 해서 행복했던 추억을 노래합니다.

生憎栗亭店(생증율정점) 제일 미운 것은 율정 주점의

門前歧路叉(문전기로차) 문 앞 길이 두 갈래로 난 것이네

本是同根生(본시동근생) 원래 한 뿌리에서 태어났는데

分飛似落花(분비사낙화) 낙화처럼 뿔뿔이 흩날리다니

- 「奉簡巽菴(봉간손암, 손암 형님에게 받들어 올리다)」 중

(한국고전번역원, 양홍렬 역)

尙愛南來路(상애남래로)남쪽으로 오던 길 아직도 사랑하는 것은

引到栗亭叉(인도율정차)율정의 갈래길로 이어지기 때문이네

十日雙髦馬(십일쌍모마) 갈기 늘어진 말 함께 타고 열흘 올 때에

眞成一萼花(진성일악화) 우리는 참으로 한송이 꽃이었지

-「次韻和美庸弟(차운화미용제, 미용 아우의 시에 화답하다」 중

그러나 간절한 바람도 소용없었습니다. 유배 온지 16년 되는 1816년(순조 16) 음력 6월 6일 정약전 선생은 간절히 바라던 동생을 보지 못하고 우의도에서 죽었습니다. 다산 선생의 시처럼 ‘제일 미운 것은 율정 주점 문 앞 길이 두 갈래로 난 것’입니다. 율정에서의 이별이 이제는 영영 이별이 되었습니다.

그로부터 3년 뒤인 1819년(순조 19) 드디어 다산 선생이 석방됩니다. 다산 선생은 곧바로 상여를 우의도로 보내 형 정약전의 시신을 싣고 율정(栗亭)을 거쳐 충청도 충주 하담 선영으로 운구하여 장례를 치릅니다. 정약전 선생은 흑산도로 유배된 뒤 호를 손암(巽菴)으로 바꿉니다. 다산 선생은 1822년(순조 22) 회갑을 맞아 호를 사암(俟菴)이라고 새로 짓습니다. 자기를 알아줄 이가 언젠가 나타날 것이라는 뜻에서 기다릴 ‘사(俟)’를 썼지만 손암을 따라 같은 ‘암(菴)’ 자 돌림으로 호를 집니다. 아마도 이는 먼저 세상을 떠난 형에 대한 그리움의 표현, 너무나 현명했던 형에 대한 존경의 표시는 아니었을까요?

우리가 살면서 끊임없이 세상을 좋게 바꾸고자 노력해야 하겠지만, 그게 뜻대로 되지 않을 때도 있고 더 이상 어찌해볼 수 없을 때도 있습니다. 사람들을 모아 세상을 바꾸지 못할 때는 훗날을 기약하며 혼자라도 준비를 해야겠지요. 말년의 다산 선생처럼 이요. 그러나 우리 주변에는 지쳐서 새로운 것을 준비하지도 못하고 가만히 홀로 식물처럼 살아가는 이들이 있습니다. 그런 이들에게 등을 한번 보듬어 드리는 마음을 담아 김태정 시인의 시 「물푸레나무」을 드리면서 한시산책을 마칩니다.

물푸레나무

- 김태정

물푸레나무는

물에 담근 가지가

그 물, 파르스름하게 물들인다고 해서

물푸레나무라지요

가지가 물을 파르스름 물들이는 건지

물이 가지를 파르스름 물들이는 건지

그건 잘 모르겠지만

물푸레나무를 생각하는 저녁 어스름

어쩌면 물푸레나무는 저 푸른 어스름을

닮았을지 몰라 나이 마흔이 다 되도록

부끄럽게도 아직 한 번도 본 적 없는

물푸레나무, 그 파르스름한 빛은 어디서 오는 건지

물 속에서 물이 오른 물푸레나무

그 파르스름한 빛깔이 보고 싶습니다

그것은 어쩌면

이 세상에서 내가 가장 사랑하는 빛깔일 것만 같고

또 어쩌면

이 세상에서 내가 갖지 못할 빛깔일 것만 같아

어쩌면 나에게

아주 슬픈 빛깔일지도 모르겠지만

가지가 물을 파르스름 물들이며 잔잔히

물이 가지를 파르스름 물들이며 찬찬히

가난한 연인들이

서로에게 밥을 덜어주듯 다정히

체하지 않게 등도 다독거려주면서

묵언정진하듯 물빛에 스며든 물푸레나무

그들의 사랑이 부럽습니다

(김태정, 『물푸레나무를 생각하는 저녁』/창비사, 2004)

<참고> 한시 해석은 원 역자의 번역을 따르되, 뜻이 변하지 않는 범위 안에서 약간 수정한 곳이 있습니다.

2021년 9월 12일

풀소리 최경순